Aquatische Testsysteme

Zelltoxizität

Cytotox-CALUX® (externes Labor)

Testorganismus

- Menschliche Zelllinie U2OS

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Die Expression des Enzyms Luciferase wird gehemmt.

Testprinzip

- Das Cytotox CALUX® besteht aus einer menschlichen Osteosarkom-Zelllinie (U2OS), die konstitutiv einen hohen Anteil an Luciferase exprimiert. Durch Zugabe des entsprechenden Substrats für Luziferase wird Licht emittiert.

- Wenn die Zellen zytotoxischen Verbindungen ausgesetzt werden, nimmt die Menge der exprimierten Luciferase ab. Dies kann als Abnahme des Lichtsignals gemessen werden.

- Die Linie wird auch als generische Kontrolle in CALUX-Assay-Panels verwendet.

- Der Cytotox CALUX zeigt an, ob eine Probe zytotoxisch ist und bei welcher Konzentration oder welchem Verdünnungsfaktor die Zytotoxizität auftritt

Testdauer

- Expositionszeit 24 h

Relevanz

- Der Cytotox CALUX zeigt an, ob eine Probe zytotoxisch ist und bei welcher Konzentration oder welchem Verdünnungsfaktor die Zytotoxizität auftritt.

Richtlinien und Literatur

-

ECVAM method DB-ALM Protocol n° 197.: Automated CALUX reporter gene assay procedure.

Zelllinientest mit Kiemenzellen von Regenbogenforellen (externes Labor)

Testorganismus

- Fischzelllinie RTgill-W1 aus Kiemenzellen der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Die Lebensfähigkeit der Zellen wird beurteilt.

Testprinzip

- Der RTgill-W1-Zelllinientest ist ein akuter Toxizitätstest in 24-Well-Platten, der auf Kiemenzellen der Regenbogenforelle basiert.

- Nach 24 h Exposition gegenüber einer Prüfchemikalie oder einem Produkt in sechs Konzentrationen wird die Lebensfähigkeit der Zellen anhand von drei fluoreszierenden Indikatorfarbstoffen bewertet.

- Die Daten werden als prozentuale Zelllebensfähigkeit der nicht exponierten Kontrollen gegenüber der Konzentration der Testchemikalie ausgedrückt.

- Die sich daraus ergebenden Konzentrations-Wirkungs-Kurven dienen zur Bestimmung der effektiven Konzentrationen, die einen Verlust der Zelllebensfähigkeit von 50 % verursachen (EC50-Werte). Der niedrigste beobachtete EC50-Wert wird zur Vorhersage der akuten Toxizität für Fische herangezogen (LC50-Wert).

Testdauer

- Expositionszeit 24 h

Relevanz

- Der Kiemenzelllinien-Test ist nicht nur eine tierversuchsfreie Alternative zu den strengen traditionellen Fischtests (z. B. nach OECD TG203), sondern erfordert auch etwa drei Grössenordnungen weniger Testmaterial, was ihn zur perfekten Wahl für das Screening macht, z. B. bei der Synthese neuer Chemikalien und der Produktentwicklung.

Literatur

- OECD (2021), Test No. 249: Fish Cell Line Acute Toxicity - The RTgill-W1 cell line assay, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c66d5190-en.

Oxidativer Stress

Nrf2-CALUX® (externes Labor)

Testorganismus

- Menschliche Zelllinie U2OS

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Die Expression des Luciferase-Gens zeigt die Aktivierung des Nrf2-Signalwegs durch oxidativen Stress und Antioxidantien an.

Testprinzip

- Der Nrf2 Responsive (Nrf2) CALUX® besteht aus einer menschlichen Zelllinie (U2OS), die das Glühwürmchen-Luciferase-Gen unter der Kontrolle von vier elektrophilen responsiven Elementen (EpREs) enthält.

- Die Luziferase dient als Reportergen für die Aktivierung des Nrf2-Signalwegs. Dieser Weg wird durch oxidativen Stress und Antioxidantien aktiviert. Die Aktivierung des Weges führt zur Expression von Luziferase, die durch Zugabe des entsprechenden Substrats für Luziferase als Licht nachgewiesen werden kann.

- Die Menge des erzeugten Lichts ist proportional zur Konzentration der den Nrf2-Signalweg aktivierenden Substanzen.

- Die durch die Probe hervorgerufene Aktivierung des Weges wird mit der durch die Positivkontrolle, Curcumin, ausgelösten Aktivierung verglichen. Nrf2-CALUX-Bioassays geben die Gesamt-Curcumin-Äquivalente an.

Testdauer

- Expositionszeit 24 h

Relevanz

- Zahlreiche Schadstoffe führen durch eine vermehrte Bildung von freien Radikalen zu oxidativem Stress.

Richtlinien und Literatur

-

Van der Linden, SC, von Bergh A, Van Vugt-Lussenburg B, Jonker L, Brouwer A, Teunis M, Krul C and Van der Burg B. (2014) Development of a panel of high throughput reporter gene assays to detect genotoxicity and oxidative stress, Mutation Res.760,23-32

Auswirkungen auf Stoffwechsel und Schadstoffwahrnehmung

DR-CALUX®

Testorganismus

- Rattenzelllinie (H4IIE)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Der Test zeigt die Anwesenheit von Dioxinen (PCDDs), dioxinähnlichen Verbindungen (z. B. Furane (PCDFs) und dioxinähnlichen PCB (dl-PCBs)) über ihre Bindung an den Aryl-Kohlenwasserstoff-Rezeptor (AhR) an.

Testprinzip

- In der Zelllinie ist das Glühwürmchen-Luciferase-Gen als Reportergen mit Dioxin-reaktiven Elementen

(DREs) gekoppelt, die die Anwesenheit von Dioxinen (PCDDs), dioxinähnlichen Verbindungen (z. B. Furane (PCDFs) und dioxinähnlichen PCB (dl-PCBs) anzeigen. - Nach der Bindung von Dioxinen und/oder dioxinähnlichen Verbindungen an den zytosolischen Aryl-Kohlenwasserstoff-Rezeptor (AhR) bindet der Liganden-Rezeptor-Komplex an den DRE.

- Zellen, die Dioxinen oder dioxinähnlichen Verbindungen ausgesetzt sind, exprimieren nicht nur Proteine, die unter normalen Umständen mit dem DRE assoziiert sind, sondern auch Luziferase. Durch Zugabe des entsprechenden Substrats für Luziferase wird Licht emittiert.

- Die Menge des erzeugten Lichts ist proportional zur Menge der ligandspezifischen Rezeptorbindung, die mit den entsprechenden Referenzverbindungen (2, 3, 7, 8-TCDD) verglichen wird. Die DR CALUX-Bioassays liefern Gesamt-TEQs von 2,3,7,8-TCDD für Umweltproben und Gesamt-BEQs für Lebens-/Futtermittelproben.

Testdauer

- Expositionszeit 24 h

Relevanz

- Der DR CALUX zeigt an, ob eine Probe Dioxine oder dioxin-ähnliche Verbindungen enthält.

Richtlinien und Literatur

-

Van Vugt-Lussenburg, B., Van der Burg, B., Besselink, H., Brouwer, A. (2013) DR CALUX®, A high-throughput screening assay for the detection of dioxin and dioxin-like compounds in food and feed. In “High throughput screening methods in toxicity testing” (P. Steinberg, ed). John Wiley and Sons, Inc. New York. ISBN 9781118065631. Pp 553-546.

PFAS-CALUX®

Testorganismus

- Menschliche Zelllinie

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Der Transports des Schilddrüsenhormons Thyroxin (T4) durch das Transportprotein Transthyretin (TTR) wird durch per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) gestört.

Testprinzip

- PFAS stören den Transport des natürlichen Liganden Thyroxin (T4) durch das Transportprotein Transthyretin (TTR). Der PFAS CALUX® nutzt dies, um PFAS-Verbindungen unabhängig von ihrer Struktur zu messen.

- Der PFAS CALUX besteht aus einem TTR-Bindungstest in Kombination mit dem TRbeta CALUX-Biotest. Die Störung der TTR-Bindung durch T4 wird mit Perfluoroctansäure (PFOA) als Referenzverbindung verglichen und als PFOA-Äquivalente/g verarbeitete Probe ausgedrückt.

Testdauer

- 42 h

Relevanz

- Der PFAS CALUX zeigt die Anwesenheit zahlreicher per- und polyfluorierter Alkylverbindungen (PFAS).

Richtlinien und Literatur

-

Behnisch P, Besselink H, Weber R, Willand W, Huang J, Brouwer A. (2021) Developing

potency factors for thyroid hormone disruption by PFASs using TTR-TRβ CALUX®

bioassay and assessment of PFASs mixtures in technical products. Environment

International 157, 106791

PAH-CALUX® (externes Labor)

Testorganismus

- Rattenzelllinie (H4IIE)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Der Test zeigt die Anwesenheit von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) über ihre Bindung an den Aryl-Kohlenwasserstoff-Rezeptor (AhR) an.

Testprinzip

- In der Zelllinie ist das Glühwürmchen-Luciferase-Gen als Reportergen mit Dioxin-reaktiven Elementen

(DREs) gekoppelt, die auch die Anwesenheit von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) anzeigen. Durch die spezifische Aufbereitungsmethode und kurze Inkubationszeit binden diese hier typischerweise nur PAH. - Nach der Bindung von PAH an den zytosolischen Aryl-Kohlenwasserstoff-Rezeptor (AhR) bindet der Liganden-Rezeptor-Komplex an den DRE.

- Zellen, die PAH ausgesetzt sind, exprimieren nicht nur Proteine, die unter normalen Umständen mit dem DRE assoziiert sind, sondern auch Luziferase. Durch Zugabe des entsprechenden Substrats für Luziferase wird Licht emittiert.

- Die Menge des erzeugten Lichts ist proportional zur Menge der ligandspezifischen Rezeptorbindung, die mit der entsprechenden Referenzverbindung (Benzpyren) verglichen wird. Die Konzentration wird als toxische Equlivalente (TEQ) oder bioanalytische Equivalente (BEQ) ausgedrückt.

Testdauer

- Expositionszeit 6 h

Relevanz

- Der PAH CALUX zeigt die Anwesenheit zahlreicher polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAH) an.

Richtlinien und Literatur

-

Pieterse B, Felzel E, Winter R, van der Burg B, Brouwer A (2013) PAH-CALUX, an

optimized bioassay for carcinogenic hazard identification of polycyclic aromatic

hydrocarbons (PAHs) as individual compounds and in complex mixtures. Environ Sci

Technol, 47, 11651-11659.

PXR-CALUX® (externes Labor)

Testorganismus

- Menschliche Zelllinie U2OS

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Der Test zeigt die Anwesenheit verschiedener Schadstoffen über ihre Bindung an den Pregnan-X-Rezeptor an.

Testprinzip

- Der Pregnan-X-Rezeptor PXR ist ein Kernrezeptor mit der Hauptaufgabe, toxische körperfremde Stoffe zu detektieren und die Expression von Proteinen zu aktivieren, die für Entgiftung und Ausscheidung verantwortlich sind.

- In der Zelllinie ist das Glühwürmchen-Luciferase-Gen als Reportergen mit dem PXR gekoppelt, um die Anwesenheit von Schadstoffen anzuzeigen.

- Nach der Bindung der Stoffe an den PXR wird daraufhin das entsprechende Gen abgelesen und im Anschluss auch das Reportergen. Dieses Gen kodiert für ein Enzym (Luciferase), das Luciferin unter Erzeugung von Licht umsetzt

- Die Menge des erzeugten Lichts ist proportional zur Menge der ligandspezifischen Rezeptorbindung, die mit den entsprechenden Referenzverbindungen (Nicardipin) verglichen wird. Die Konzentration wird als toxische Equlivalente (TEQ) oder bioanalytische Equivalente (BEQ) ausgedrückt.

Testdauer

- Expositionszeit 24 h

Relevanz

- Der PXR CALUX zeigt die Anwesenheit zahlreicher Schadstoffe an, wie zum Beispiel Steroide, Antibiotika, Antimykotika und Arzneimittel und nicht-dioxinähnliche PCB.

Richtlinien und Literatur

-

Piersma AH, Schulpen SHW, Uibel F, Van Vugt-Lussenburg, B, Bosgra S, Hermsen SAB,

Roelofs MJE, Man, H., Jonker, L., Van der Linden, S, Van Duursen MBM, Wolterbeek APM, ,

Schwarz M, Kroese ED, Van der Burg B. (2013) Evaluation of an alternative in vitro test

battery for detecting reproductive toxicants. Reprod. Toxicol. 38,53-64

Hormonelle Wirkung

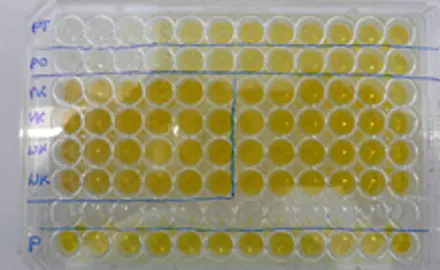

Hefezell Östrogen- und Androgentest

Testorganismus

- Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Aktivierung oder Hemmung des menschlichen Östrogenrezeptors (YES, (anti-) östrogene Wirkung)

- Aktivierung oder Hemmung des menschlichen Androgenrezeptors (YAS, (anti-) androgene Wirkung)

Testprinzip am Beispiel des YES

- Im Hefezell-Östrogentest zeigen genetisch veränderte Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae), die das Gen für den menschlichen Östrogenrezeptor gekoppelt mit einem sogenannten Reportergen (LacZ) enthalten, östrogene Wirkungen an.

- Bindet eine östrogen aktive Substanz an den Östrogenrezeptor in der Zelle, wird daraufhin das entsprechende Gen abgelesen und im Anschluss auch das Reportergen. Dieses Gen kodiert für ein Enzym (beta-Galaktosidase), das einen Farbstoff umsetzt (gelb à rot) und so eine Farbreaktion hervorruft, die direkt mit dem Vorhandensein östrogen aktiver Substanzen korreliert.

- Nach einer 18-stündigen Exposition von Chemikalien oder Umweltproben kann anhand der Farbinduktion die Östrogenität der untersuchten Probe bestimmt werden.

- Mittels Lytikase-Aufschluss der Hefezellen (L-YES) nach der Exposition kann die Sensitivität um etwa eine Grössenordnung erhöht werden.

- Das gleiche Testprinzip gilt für den Nachweis von antiöstrogenen Substanzen im YES, sowie androgenen und antiandrogenen Substanzen im YAS.

Fliessschema

Lehrvideo

Testdauer

- 3 Tage (Expositionszeit: 18 Stunden)

Relevanz

- Geeignet für den Nachweis zahlreicher natürlicher und synthetischer hormonaktiver Substanzen, wie Umweltgifte aus Alltagsprodukten, z.B. Bestandteile von Antibabypillen (17α-Ethinylestradiol), Kunststoffen (Bisphenol A, Phthalate), Pestiziden (Methoxychlor) und nichtionischen Tensiden (Alkylphenole).

- Substanzen, die mit dem Östrogen- und/oder Androgenrezeptor von Organismen aktivierend oder hemmend interferieren können beispielsweise die Fortpflanzung stören, den Stoffwechsel- und das Immunsystem beeinträchtigen und zur Tumorbildung führen.

Richtlinien und Literatur

- ISO 19040-1:2018 Water quality — Determination of the estrogenic potential of water and waste water — Part 1: Yeast estrogen screen (Saccharomyces cerevisiae)

- Routledge EJ and Sumpter JP (1996). Estrogenic activity of surfactants and some of their degradation products assessed using a recombinant yeast screen. Environ. Toxicol. Chem. 15(3): 241-248.

ER- und AR-CALUX®

Testorganismus

- Menschliche Zelllinie U2OS-ERα bzw. U2OS-AR

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Aktivierung oder Hemmung des menschlichen Östrogenrezeptors α ((anti-)östrogene Wirkung)

- Aktivierung oder Hemmung des menschlichen Androgenrezeptors ((anti-)androgene Wirkung)

Testprinzip

- Im ER-Calux® wird eine menschliche Zelllinie verwendet, die das Gen für den menschlichen Östrogen-/Androgenrezeptor gekoppelt mit einem sogenannten Reportergen (Gen für das Enzym Luziferase) beinhaltet.

- Bindet eine östrogen/androgen aktive Substanz an den Östrogen-/Androgenrezeptor in der Zelle, wird daraufhin das entsprechende Gen abgelesen und im Anschluss auch das Reportergen. Dieses Gen kodiert für ein Enzym (Luciferase), das Luciferin unter Erzeugung von Licht umsetzt

- Die Leuchtintensität korreliert direkt mit der Menge der an den Rezeptor gebundenen Substanz.

- Diese Reaktion wird nach 24 h Exposition gegenüber Chemikalien oder Extrakten von Umweltproben gemessen.

- Das gleiche Testprinzip gilt für den Nachweis von antiöstrogenen Substanzen im Anti-ER-Calux® und von antiandrogenen Substanzen im Anti-AR-Calux®

Testdauer

- 3 d (Expositionszeit 24 h)

Relevanz

- Geeignet für den Nachweis zahlreicher Umweltgifte aus Alltagsprodukten, z.B. Bestandteile von Antibabypillen (17α-Ethinylestradiol), Kunststoffen (Bisphenol A, Phthalate), Pestiziden (Alachlor, Methoxychlor) und nichtionischen Tensiden (Alkylphenole)

In der Regel sensitiver als YES- und YAS-Test

Richtlinien und Literatur

-

ISO 19040-1:2018 Water quality — Determination of the estrogenic potential of water and waste water — Part 3: In vitro human cell-based reporter gene assay

-

Van Der Linden SC, Heringa MB, Man HY, Sonneveld E, Puijker LM, Brouwer A, Van Der Burg B (2008). Detection of multiple hormonal activities in wastewater effluents and surface water, using a panel of steroid receptor CALUX bioassays. Environ. Sci. Technol. 42: 5814-5820.

Mutagenität

Ames-Test (externes Labor))

Testorganismus

- Salmonellen (Salmonella typhimurium)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- vererbbare Veränderungen des Erbguts (Mutagene Wirkung)

Testdauer

- 3 d (Expositionszeit: 48 h)

Testprinzip

- Mutanten des Bakteriums Salmonella typhimurium, die die Aminsäure Histidin nicht selbst produzieren können (his-Mangelmutanten), können unter Kontrollbedingungen auf histidinfreien Nährböden nicht wachsen.

- Bei Kontakt mit einer mutagen wirkenden Substanz können die Bakterien wieder zurückmutieren und so die Fähigkeit zur Produktion von Histidin erneut erhalten.

Diese Bakterien können sich nun auf dem histidinfreien Nährboden vermehren - Je höher die Anzahl der mutierten Kolonien bei gegenüber Umweltschadstoffen exponierten Bakterien ist, desto höher ist die mutagene Aktivität dieser Schadstoffe.

Relevanz

- Gibt relativ schnell Hinweise auf eine mögliche mutagene Wirkung von Substanzen oder Substanzgemischen (Schnelle Vermehrung der Bakterien, daher kurze Wartezeit bis zum Auftreten von Mutationen)

- Leichte Detektion weniger mutierter neben sehr vielen ungeschädigten Zellen.

Aber:

- In-vitro-Testsystem: Verhalten von Stoffen im Körper lässt sich nicht genau simulieren (teilweise Simulation durch Zugabe von S9-Mix (Leberhomogenat mit Enzymen des Fremdstoffwechsels möglich)

- Mutagen für Bakterien ≠ Mutagen für Säuger

- Unterschiedliche Komplexität von Bakterien und Säugerzellen (Säugerzellen haben Zellteilungsstopp- oder Zellzerstörungsmechanismus bei Feststellung von Fehlern in der DNA, Bakterium ist Einzeller)

Richtlinien und Literatur

- Deutsches Institut für Normung (1999). Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Suborganismische Testverfahren (Gruppe T) - Teil 4: Bestimmung des erbgutverändernden Potentials mit dem Salmonella-Mikrosomen-Test (Ames Test) (T 4). DIN 38415-4.

- International Organization for Standardization (2005). Water quality -- Determination of the genotoxicity of water and waste water -- Salmonella/microsome test (Ames test). ISO 16240, 20 p.

Gentoxizität

umuC-Test

Testorganismus

- Salmonellen (Salmonella typhimurium)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Aktivierung des SOS-Reparatursystems der Zelle (Gentoxizität)

Testprinzip

- Der umuC-Test beruht auf einem gentechnisch veränderten Stamm des Bakteriums Salmonella typhimurium.

- Eine gentoxisch wirkende Substanz induziert in der Bakterienzelle das sogenannte umuC-Gen als Teil des SOS-Reparatursystems der Zelle, um einer Schädigung der DNA entgegen zu wirken. An dieses Gen ist ein Reportergen gekoppelt, dass ein Enzym (beta-Galaktosidase) produziert. Dieses Enzym setzt einen Farbstoff um und ruft so eine Farbreaktion hervor die das Vorhandensein gentoxischer Substanzen anzeigt.

Testdauer

- 1.5 d (Expositionszeit 2 h)

Relevanz

- Zum Nachweis von DNA-Schädigungen (Gentoxizität)

- Unter Gentoxizität versteht man jegliche Schädigung des genetischen Apparates, des Genoms. Wirken gentoxische Substanzen auf die Zelle, können sie Chromosomenbrüche, den Einschub oder die Deletion (Entfernung) von Basen und Verschiebungen im Leseraster der DNA verursachen. Ein Grossteil dieser Veränderungen in der Erbsubstanz wird vom Reparatursystem (SOS-System) der Zelle detektiert und repariert. Diese Auswirkungen können mit dem umuC-Test nachgewiesen werden.

- Können die Schädigungen des Erbguts nicht mehr repariert werden, werden sie bei der Zellteilung an die Nachkommenzellen weitergegeben. Hier spricht man dann von Mutagenität, den vererbbaren, irreparablen Folgen der Gentoxizität. Diese Auswirkungen werden im Ames-Test nachgewiesen.

Richtlinien und Literatur

- International Standard Organisation (1996/2000) Water quality - Determination of the genotoxicity of water and waste water using the umu-test, EN ISO 13829 (2000) and 38415-3 (1996).

- Escher BI, Bramaz N, Quayle P, Rutishauser S (2008). Monitoring of the ecotoxicological hazard potential by polar organic micropollutants in sewage treatment plants and surface waters using a mode-of-action based test battery, J. Environ. Monit. 10, 622-631.

Neurotoxizität

Acetylcholinesterase-Hemmung

Testorganismus

- Enzym Acetylcholinesterase (z.B. vom Aal)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Hemmung des Enzyms Acetylcholinesterase (Neurotoxische Wirkung durch Organophosphate oder Carbamate = Insektizide)

Testprinzip

- Umweltgifte, die das Enzym Acetycholinesterase hemmen, führen zu einer Ansammlung des Transmitterstoffes Acetylcholin in Organismen. Dies bewirkt eine Dauererregung von Muskeln und Nerven und schädigt dadurch Organismen.

- Die Hemmung des Enzyms wird nach Exposition gegenüber den zu untersuchenden Substanzen oder Umweltproben bestimmt.

- Diese Hemmung kann sowohl in ganzen Organismen als auch am isolierten Enzym gemessen werden.

Testdauer

- 1 Tag (Expositionszeit: 10 min)

Relevanz

- Geeignet beispielsweise zum Nachweis bestimmter Pestizide (Organophosphate, Carbamate), die spezifisch das Enzym Acetylcholinesterase hemmen.

Richtlinien und Literatur

- Deutsches Institut für Normung (1995). Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Suborganismische Testverfahren (Gruppe T) - Teil 1 : Bestimmung von Cholinesterase-hemmenden Organophosphat und Carbamat-Pestiziden (Cholinesterase-Hemmtest) (T 1). DIN 38415-1.

- Ellman GL, Courtney KD, Andres jr V, Featherstone RM (1961). A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochem. Pharmacol. 7: 88-90.

- Hamers T, Molin KRJ, Koeman JH, Murk AJ (2000). A small-volume bioassay for quantification of the esterase inhibiting potency of mixtures of organophosphate and carbamate insecticides in rainwater: Development and optimization. Toxicol. Sci. 58:60-67.

Herbizide Wirkung

Kombinierter Algentest mit einzelligen Grünalgen

Testorganismus

- Einzellige Süsswasser-Grünalgen (Raphidocelis subcapitata)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Hemmung der Photosynthese (Herbizide Wirkung)

- Hemmung des Wachstums

Testprinzip

- In diesem Test werden durch Herbizide verursachte spezifische Auswirkungen von Chemikalien oder Umweltproben auf die Photosynthese der Algen nach 2 und 24 h Expositionszeit erfasst und unspezifische Wirkungen auf das Wachstum der Algen nach 24 h Exposition gemessen.

- Der Test stellt eine Kombination des Nachweises von Photosynthese- und Wachstumshemmung dar.

- Die Wachstumshemmung steht für eine unspezifische Toxizität und wird anhand der Zelldichte über die Absorption bei 685 nm bestimmt.

- Die Hemmung der Photosynthese basiert auf der Inhibition des Photosystems II (PSII) und zeigt eine für Herbizide spezifische Toxizität an.

Testdurchführung

- Download Fliessschema kombinierter Algentest

- SOP auf Anfrage verfügbar bei Andrea Schifferli

Lehrvideo

Testdauer

- 24 h

Relevanz

- Stellvertreterorganismus für Primärproduzenten

- Standardtestorganismus zur Bewertung von Wasserqualität (OECD, USEPA, ISO)

Richtlinien und Literatur

- Escher BI, Bramaz N, Mueller JF, Quayle P, Rutishauser S (2008). Toxic equivalent concentrations (TEQs) for baseline toxicity and specific modes of action as a tool to improve evaluation of ecotoxicity tests on environmental samples J. Environ. Monit. 10, 612-621.

- Escher BI, Rutishauser S (2007). The combined algae test- a new routine 96-well-plate biotest for simultaneously assessing the photosynthesis inhibition and effect on growth in green algae. Internal Report, Eawag, Dübendorf, Switzerland

- International Organization for Standardization (2004). Water quality -- Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae. ISO 8692: 15 p.

Schreiber U, Quayle P, Schmidt S, Escher BI, Mueller J (2007). Methodology and evaluation of a highly sensitive algae toxicity test based on multiwell chlorophyll fluorescence imaging. Biosens. Bioelectron. 22, 2554-2563.

Dünnschichtchromatographie-gekoppelte Biotests

HPTLC-gekoppelte Biotests

Testorganismus

- Verschiedene Mikroorganismen (Bacterien, Hefen, siehe Informationen Hefezell-Östrogentest, umuC-Test, Leuchtbakterientest)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Verschiedene Endpunkte können mit Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (HPTLC) kombiniert werden. Das Ökotoxzentrum bewertet routinemässig die Hemmung der bakteriellen Lumineszenz (Leuchtbakterientest), die Aktivierung des Östrogenrezeptors (Hefezell-Östrogentest) und die Aktivierung der DNA-Reparaturwege (umuC-Test)

- Die Wirkungen mehrerer voneinander abgetrennter Chemikalien sind gleichzeitig nachweisbar, wodurch eine Verbindung zu einzelnen Chemikalien hergestellt oder ein Profil der Bioaktivität erstellt werden kann.

Testprinzip

- Die Chemikalien in einer Probe werden zunächst auf einer HPTLC-Platte chromatografisch voneinander getrennt.

- Mikroorganismen eines gewünschten Testsystems werden auf die Platte aufgebracht, die die getrennten Chemikalien enthält.

- Die Platte wird mit dem Substrat bespüht, das im Biotest zu einer Farbveränderung oder Lumineszenz führt.

- Die Testorganismen reagieren auf die Chemikalien in der Probe, indem sie eine geringere Lumineszenz oder eine Farbveränderung zeigen und geben damit die Position der Chemikalien auf der HPTLC-Platte an.

- Das chromatografische Verhalten der Chemikalien kann zwischen den einzelnen Proben und mit Standardchemikalien verglichen werden.

- Die bioaktiven Banden werden aus der Platte ausgelöst und für weitere biologische oder chemische Analysen verwendet. So kann zum Beispiel die Identität der bioaktiven Stoffe mit hochauflösender Massenspektrometrie (LC-HRMS/MS) aufgeklärt werden.

Testdauer

- 1-3 d (Expositionszeit: 0.5 - 3 h)

Relevanz

- Kann mehrere, voneinander getrennte Chemikalien gleichzeitig nachweisen.

- Kann Matrixeffekte auf die spezifische Wirkung des Tests verringern (z. B. Maskierung der Zytotoxizität).

- HPTLC-Tests sind in der Regel empfindlicher als die entsprechenden Mikrotiter-Tests.

Richtlinien und Literatur

- Bergmann, A. J., Simon, E., Schifferli, A., Schönborn, A., & Vermeirssen, E. L. M. (2020). Estrogenic activity of food contact materials - evaluation of 20 chemicals using a yeast estrogen screen on HPTLC or 96-well plates. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412, 4527-4536. doi.org/10.1007/s00216-020-02701-w

- Bergmann, A. J., Breitenbach, M., Muñoz, C., Simon, E., McCombie, G., Biedermann, M., Schönborn, A., Vermeirssen, E. L. M. (2023). Towards detecting genotoxic chemicals in food packaging at thresholds of toxicological concern using bioassays with high-performance thin-layer chromatography. Food Packaging and Shelf Life, 36, 101052 (11 pp.). doi.org/10.1016/j.fpsl.2023.101052

- Bergmann, A. J., Masset, T., Breider, F., Dudefoi, W., Schirmer, K., Ferrari, B. J. D., & Vermeirssen, E. L. M. (2024). Estrogenic, genotoxic, and antibacterial effects of chemicals from cryogenically milled tire tread. Environmental Toxicology and Chemistry. doi.org/10.1002/etc.5934

Unspezifische Toxizität

Leuchtbakterientest

Testorganismus

- Marines Lumineszenzbakterium (Aliivibrio fischeri)

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Hemmung der Biolumineszenz (Unspezifische Toxizität)

Testprinzip

- Basierend auf der Hemmung des Enzyms Luziferase, das Luziferin unter Erzeugung von Licht oxidiert. Positive Ergebnisse zeigen an, dass eine Substanz in den Energiemetabolismus der Zelle eingreift.

- Auswirkungen von Chemikalien oder Umweltproben auf die Biolumineszenz der Bakterien werden nach einer Expositionszeit von 30 min gemessen.

Fliessschema

Testdauer

- ca. 0.5 Tag (Expositionszeit: 30 min)

Relevanz

- Screeningtest für die Toxizität von unbekannten Proben

- Standardtestorganismus zur Bewertung der Wasserqualität (z.B. OECD, ISO, US EPA)

- wird häufig für die Untersuchung von Abwasser verwendet und ist teilweise in Verordnungen festgeschrieben (z.B. deutsche Abwasserverordnung)

Richtlinien und Literatur

- International Organization for Standardization (2007). Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 3: Method using freeze-dried bacteria. EN ISO 11348-3.

- Escher BI, Bramaz N, Mueller JF, Quayle P, Rutishauser S, Vermeirssen ELM (2008). Toxic equivalent concentrations (TEQs) for baseline toxicity and specific modes of action as a tool to improve interpretation of ecotoxicity testing of environmental samples. J. Environ. Monit. 10, 612-621.

Frassaktivitätstest mit Bachflohkrebsen

Testorganismus

- Gammarus fossarum

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Hemmung oder Stimulierung der Frassaktivität der Bachflohkrebse

Testprinzip

- Bachflohkrebse werden einzeln in Käfigen im Bach oberhalb und unterhalb einer Punktquelle ausgebracht. Vorkonditionierte Blattscheiben dienen als Nahrung.

- Nach einer Woche werden die Käfige wieder entnommen und Bachflohkrebse und Blattscheiben getrocknet.

- Die Frassleistung wird anschliessend aus dem Trockengewicht der Gammariden und Blätter vor und nach der Exposition bestimmt.

Testdauer

- Mind. 7 d

Relevanz

- Gammariden sind Detritivore, die sich primär von grobem organischem Material ernähren aber auch andere Nahrungsquellen wie Algen und Tiere haben (MacNeil et al. 1997). Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Detritus-Verarbeitung in Fliessgewässern und sind wichtige Beuteorganismen für Fische (Andersen et al. 1993).

- Die Hemmung der Frassaktivität ist eine allgemeine Stressantwort von Organismen und kann bei Bachflohkrebsen von einer Vielzahl von Stressoren ausgelöst werden (Maltby et al. 2002).

- Eine verringerte Frassaktivität kann die Entwicklung, das Wachstum und die Reproduktion der Tieren beeinflussen (Naylor et al. 1989). Ausserdem sind Effekte auf der Gemeinschafts- und Ökosystemebene möglich wie z.B. auf die Detritus-Verarbeitung oder den Gesamtblattabbau.

- Intrinsische und extrinsische Faktoren können die Frassaktivität von Bachflohkrebsen beeinflussen: Beispiele sind Parasitenbefall, Herkunft der Population und Körpergrösse (intrinsich) ebenso wie Temperatur, gelöste Sauerstoff-Konzentration und pH (extrinsich).

- Um Auswirkungen von Abwassereinleitungen evaluieren zu können, sollten diese Parameter gut charakterisiert werden. Ein Vergleich der Messungen oberhalb und unterhalb der Abwassereinleitung sollte aufgrund der ähnlichen Bedingungen gut möglich sein.

- In früheren Studien wurde eine Verringerung der Frassaktivität von Gammariden unterhalb von Kläranlagen gemessen (Bundschuh et al. 2011).

Literatur

- Andersen TH, Friberg N, Hansen HO, Iversen TM, Jacobsen D, Krojgaard L. 1993. The effects of introduction of brown trout (Salmo trutta L.) on Gammarus pulex L. drift density in two fishless Danish streams. Arch Hydrobiol 126:361–371.

- Bundschuh M, Pierstorf R, Schreiber WH, Schulz R, 2011. Positive effects of wastewater ozonation displayed by in situ bioassays in the receiving stream. Environmental Science and Technology 45:3774-3780.

- Bundschuh M, Zubrod JP, Kosol S, Maltby L, Stang C, Duester L, Schulz R, 2011. Fungal composition on leaves explains pollutant-mediated indirect effects on amphipod feeding. Aquatic Toxicology 104:32-37.

- MacNeil C, Dick JTA, Elwood RW (1997): The trophic ecology of freshwater Gammarus spp. (Crustacea:Amphipoda): Problems and Perspectives concerning the functional feeding group concept. Biological Reviews 72, 349-364

- Maltby L, Clayton SA, Wood RM, McLoughlin N, 2002. Evaluation of the Gammarus pulex in situ feeding assay as a biomonitor of water quality: robustness, responsiveness, and relevance. Environmental Toxicology and Chemistry 21:361-368.

- Naylor C, Maltby L, Calow P, 1989. Scope for growth in Gammarus pulex, a freshwater benthic detritivore. Hydrobiologia 188-189:517-523.

Akuter Toxizitätstest mit Wasserflöhen (externes Labor)

Testorganismus

- Grosser Wasserfloh (Daphnia magna)

Testprinzip

- In diesem Test werden die Auswirkungen von Chemikalien und Umweltproben auf die Beweglichkeit von Wasserflöhen nach 24 bzw. 48 h erfasst.

Untersuchte Parameter

- Hemmung der Mobilität (= Sterblichkeit)

Testdauer

- 24 bzw. 48 h

Relevanz

- Bestandteil des Zooplanktons in stehenden Gewässern, das sich von Algen ernährt und die Nahrungsgrundlage für Fische darstellt

Standardtestorganismus zur Beurteilung der akuten Ökotoxizität von Chemikalien und Wasserproben

Richtlinien und Literatur

- OECD (2004). Guideline for the testing of chemicals 202, Daphnia sp., Acute Immobilisation Test.

Chronischer Reproduktionstest mit Wasserflöhen (externes Labor)

Testorganismus

- Ceriodaphnia dubia

- Grosser Wasserfloh (Daphnia magna)

Testprinzip

- Schadstoffe können sich negativ auf die Nachkommenproduktion von Wasserflöhen auswirken.

- Die Auswirkungen von Umweltschadstoffen auf die Fortpflanzung von Daphnien werden in einem chronischen Test über 7/8 bzw. 21 Tage untersucht.

- Hierfür werden adulte Daphnien gegenüber mit Umweltschadstoffen kontaminiertem Medium oder Umweltproben ausgesetzt und die Zahl ihrer Nachkommen nach einem definierten Zeitraum bestimmt.

- Durch einen Vergleich der Nachkommenzahl in Kontrollansätzen mit der Nachkommenzahl exponierter Tiere können sowohl Erhöhungen als auch Verringerungen der Fortpflanzungsrate bestimmt werden.

Untersuchte Parameter (Wirkung)

- Auswirkungen auf das Populationswachstum/ die Nachkommenzahl (Reproduktionstoxizität)

- Sterblichkeit der Elterntiere

Testdauer

- 7 bzw. 8 Tage (C. dubia)

- 21 Tage (D. magna)

Relevanz

- Bestandteil des Zooplanktons in stehenden Gewässern, das sich von Algen ernährt und die Nahrungsgrundlage für Fische darstellt

- Standardtestorganismus zur Beurteilung der chronischen Ökotoxizität von Chemikalien und Wasserproben

Richtlinien und Literatur

- International Organization for Standardization (2008) Water quality -- Determination of chronic toxicity to Ceriodaphnia dubia. ISO 20665:2008. 21 p.

Association Française de Normalisation (2000). AFNOR NF T 90-376, Water quality—determination of chronic toxicity to Ceriodaphnia dubia in 7 days. Population growth inhibition test. - OECD (2004). Guideline for the testing of chemicals 211, Daphnia magna Reproduction Test.

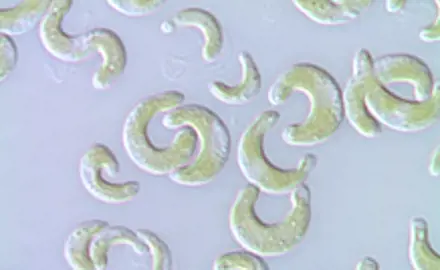

Fisch-Embryo-Akut-Toxizitätstest (externes Labor)

Testorganismus

- Embryonen des Zebrafischs (Danio rerio) im Alter von 0-5 Tagen

Detektierbare Effekte (Wirkung)

- Die Mortalität der Embryonen wird beurteilt.

Testprinzip

- Frisch befruchtete Zebrafischeier werden der Testchemikalie für 96 Stunden ausgesetzt.

- Alle 24 Stunden werden vier Parameter als Indikatoren für Mortalität erfasst: die Koagulation der

befruchteten Eier, die fehlende Bildung von Somiten, das Ausbleiben der Schwanzablösung vom Dottersack und das Nichtvorhandensein eines Herzschlages. - Am Ende der Expositionszeit wird die akute Toxizität basierend auf mindestens einem der vier Sterblichkeitsparameter festgemacht und der LC50 berechnet.

Testdauer

- Expositionszeit 96 h

Relevanz

- Der Gebrauch von Zebrafischembryonen (Danio rerio) für die Vorhersage akuter Fischtoxizität ist eine wertvolle und zunehmend akzeptierte Alternative zu Tierversuchen mit Jung- und Erwachsenenfischen. In zahlreichen Studien wurde eine exzellente Vergleichbarkeit zwischen den Toxizitätsdaten des Zebrafischembryos und der akuten Toxizität im Fisch (OECD 203)

nachgewiesen.

Literatur

- OECD (2013), Test No. 236: Fish Embryo Acute Toxicity (FET) Test, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264203709-en.